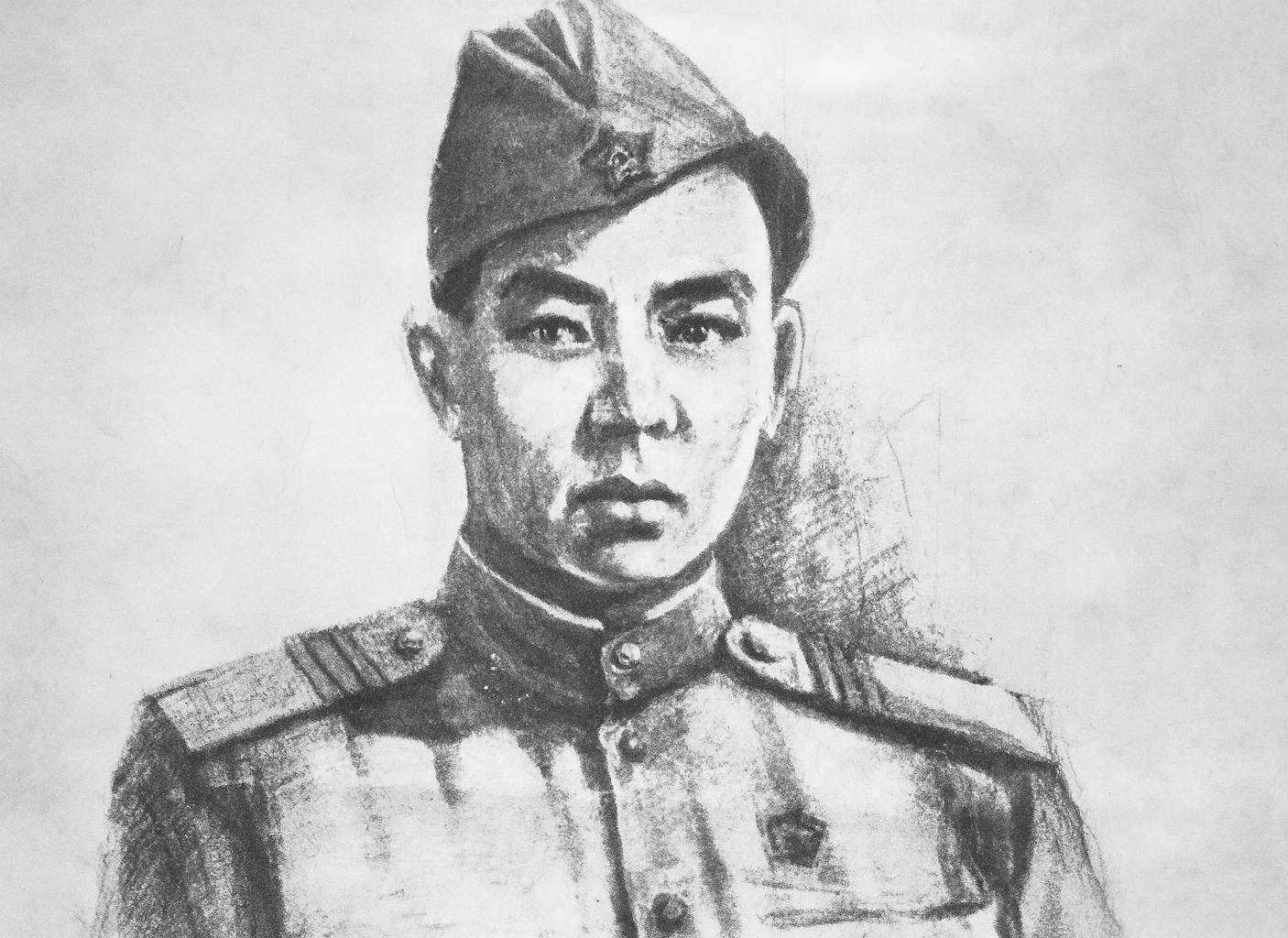

Документальная повесть Степана Кашурко

о подвиге сержанта Григория Окорокова,

уроженца Амгинского улуса,

павшего в бою 15 марта 1943 года

Журналист Степан Кашурко прошел большой путь по дорогам солдатской доблести и тропам партизанской славы. Он ведет поиск без вести пропавших героев, людей редкостной судьбы, необыкновенного мужества и отваги.

В июле прошлого года редакции журнала «Сельская новь» стало известно, что в городе Харькове при рытье траншеи были обнаружены останки советского воина, погибшего в Великую Отечественную войну. Однако имени его установить не удалось.

Редакция предложила Степану Кашурко выехать в Харьков и попытаться выяснить – кому же принадлежат обнаруженные останки? Кашурко вылетел на место и приступил к трудному поиску. В его распоряжении, кроме сообщения о перезахоронении найденных останков советского воина, ничего не было. Только находчивость и настойчивость помогли ему найти чудом сохранившиеся полуистлевшие документы. Имя еще одного из защитников города Харькова стало известно.

Кто же этот герой? Какой он совершил подвиг? Об этом узнаете, прочитав документальную повесть. Скажем только, что он был молодым специалистом, окончившим сельскохозяйственный техникум.

***

Не так давно в Харькове советские воины и студенты техникума связи рыли траншею для прокладки телефонного кабеля. И вдруг у перекрестка проспекта Гагарина и Одесской улицы лопаты коснулись каких-то деревянных стек. Можно было копать и дальше – стойки не мешали, проходили вдоль стенки траншеи, но любопытство взяло верх. Владимир Чумак вывернул одну стойку, и тут к его ногам упал череп и солдатская каска. Вывернул еще две стойки – и перед взором людей предстал заваленный землей и деревянными обломками человеческий скелет. Здесь же ребята нашли истлевшую шинель, гимнастерку, сапоги, портупею, компас, телефонную трубку, перочинный нож, патроны, гранаты, советские монеты, обгорелый противогаз и какие-то документы. Все это принадлежало советскому воину, погребенному в блиндаже.

…Прилетев в Харьков, поспешил к месту раскопок. Однако здесь ждало меня первое разочарование. Траншея была уже зарыта, утрамбована. Никакого блиндажа. Только свежий песок и трухлявые куски дерева беспорядочно валялись на том месте.

Разыскал студентов. В разговоре Владимир Чумак сказал:

– Когда мы вырыли останки воина и солдатские принадлежности, тут же сообщили в военкомат, исполком и милицию Коминтерновского района. Работу приостановили, чтобы чего не испортить. Из райвоенкомата прибыл подполковник Могульский, а из райисполкома – заведующая оргинструкторским отделом Стулова. К нашему открытию они отнеслись безразлично, – продолжил с досадой студент. – Собрали найденное в ящики, сказали: блиндаж не трогать.

Мы проложили телефонный кабель и вместе с блиндажом зарыли его.

В военкомате подполковник Могульский ответил вопросом на вопрос:

– А как можно установить имя солдата?

– По документам, которые передали вам студенты.

– Помню, кое-какие бумажки были, – спокойно сказал он. – Там, кажется, написано, что кто-то из Якутии прошел 110-часовую военную подготовку, а кто именно, прочитать было трудно, чернила выцвели.

– Где эти документы?

– Где-то, видимо, затерялись, – ответил Могульский.

Я предложил раскопать блиндаж и могилу, но он не согласился. Обратился в райисполком к Стуловой. Но и там не помогли. Так внезапно оборвалась нить надежды.

Стою в раздумье, что делать? Вспомнились слова национального чешского героя, писателя-патриота Юлиуса Фучика: «Об одном прошу тех, кто переживет это время – не забудьте! Не забудьте ни добрых, ни злых. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас. Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали, что не было безымянных героев, что были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Пусть же павшие в бою будут всегда близки вам, как друзья, как родные как вы сами».

И вот иду в дома, находящиеся вблизи перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской. Ищу старожилов. Но найти их оказалось непросто. Многие переселились, некоторых уже нет в живых. И все же иду. От дома к дому. Расспрашиваю.

Рассказывают, что на том самом месте, где разрыли блиндаж, геройски сражались с немецкими захватчиками советские артиллеристы. Однако подробностей никто не знает. Наконец, мне повезло. Анастасия Ищенко слыхала, будто советские артиллеристы вели непрерывный бой с гитлеровскими танками и все погибли. Их было двадцать пять…

– Но лучше вы побеседуйте с человеком, который знал этих храбрых солдат, – подсказала она, – говорят, он работает в каком-то институте.

Человека, видевшего храбрых солдат, разыскал в Научно-исследовательском институте сельскохозяйственного машиностроения. Подполковник запаса, заместитель директора института Василий Николаевич Степанцов рассказал:

– Когда-то, четверть века назад, здесь была окраина Харькова. Шумели пшеничные поля. И там, где теперь проспект Гагарина, проходило Змиевское шоссе.

Подошли к месту находки останков безымянного воина. Лицо Степанцова побледнело, стало суровым. Чувствовалось, что мысленно он переносится на много лет назад, и заново переживает тяжелые дни.

Когда волнение немного улеглось, Василий Николаевич сказал:

– Вспомнилось все, до мелочей…Славные были ребята! До конца выполнили свой долг перед Родиной. Вот на этом месте. – Василий Николаевич обвел вокруг рукой, – насмерть стояли они против подразделений танковой дивизии «Мертвая голова». Блиндаж находился как раз здесь. Пушка номер один стреляла отсюда, а вон оттуда била вторая. Третья уничтожала фашистские танки примерно с той высотки. А было это, – начал свое повествование В.Н. Степанцов, – в начале марта 1943 года…

После разгрома немцев на Волге и успешного наступления наши войска временно вынуждены были отойти к Харькову, а затем на левый берег Северного Донца. В.Н. Степанцов был тогда офицером оперативного отдела штаба 3-й танковой армии, которой командовал генерал-лейтенант Рыбалко. Степанцову поручено было развернуть командный пункт штаба армии на Харьковском паровозостроительном заводе и организовать его оборону.

Около тридцати отборных гитлеровских дивизий, в том числе танковые дивизии СС «Райх», «Мертвая голова», «Адольф Гитлер» устремились на Харьков. Немецкое командование рассчитывало с ходу ворваться в город с севера и юга, затем полностью отрезать пути отхода советским войскам.

Для срыва вражеского замысла на стратегических направлениях к городу решено было организовать заслоны – опорные пункты из небольших противотанковых групп.

На южной окраине Харькова, на рубеже Змиевское шоссе – Одесская улица заняла оборону истребительная противотанковая артиллерийская батарея 76-миллиметровых пушек. Это было подходящее место для обороны. В наступившую распутицу гитлеровцы могли пройти лишь по шоссе. Только здесь можно было успешно использовать танки, самоходные орудия и бронетранспортеры.

Перед артиллеристами была поставлена задача: не попустить противника в город.

Задача была неимоверно трудной. Вся мощь тарана танковой дивизии «Мертвая голова» приходилась как раз на этот участок фронта. Бойцам суждено было стоять насмерть.

Вечером 10 марта противнику удалось проникнуть в северную часть Харькова, а позже завязать бои центре него. Попытка гитлеровцев прорваться в город с юга не удалась: противотанковые пушки наших воинов накрепко закрыли путь бронированному врагу.

В это время на участок обороны артиллерийской батареи для выяснения обстановки прибыл майор Степанцов. Встретил его молодой статный лейтенант и пригласил в блиндаж.

Чавкало под ногами липкое земляное тесто, замешанное на талой воде и крови, взбитое снарядами и бомбами, припорошенное стальными осколками и гарью. Забрызганные грязью бойцы подправляли разрушенные снарядами траншеи, огневые ячейки, ходы сообщения. А вот и блиндаж. Крепкие стойки, толстый накат, просторно внутри, ящики вместо стульев, стол на козлах, – видать, делали его хозяйские руки.

– Смирно! – подал команду скуластенький, с искристыми черными глазами сержант-якут. Несколько бойцов, сидевшиекто на чем, повскакали с мест.

– Вольно! – сказал, поздоровавшись, майор, – продолжайте свое занятие.

Командир взвода лейтенант Иван Гаценко, кажется, так он представился майору Степанцову, стал рассказывать о событиях, происшедших за два последних дня:

– Первый раз немецкие танки пошли на наш оборонительный рубеж утром 11 марта. И верьте, такое зло взяло. Пел в небе жаворонок, пригревало солнышко, и вдруг – эта фашистская свинота. Да еще не как-нибудь, а походной колонной, с открытыми люками, со знаменем. Будто на блины к теще. Видимо, не думали они встретить серьезного сопротивления. Ну, а мои орлы, – подмигнув бойцам, продолжал лейтенант, – не дремали, свою оборонительную позицию подготовили отлично. Огневых средств у нас достаточно.

Ловким движением руки лейтенант достал из планшета карту-схему, развернул ее и пояснил:

– Вот здесь заминировали подходы к позициям, набросали проволочные витки, – они тормозят во время атаки вражескую пехоту.

На схеме майор Степанцов видел кружочки, завитушки, крестики, красные, зеленые, синие стрелы, зигзаги, ломаные линии и думал: «Умница лейтенант, грамотный командир!».

– Две пушки мы установили с таким расчетом- продолжал лейтенант, – чтобы можно было бить врага и на Змиевском шоссе, и на Одесской улице, и чтобы автоматно-пулеметный огонь врага не поражал наши боевые расчеты. Третью пушку поставили в глубине обороны. Гнездо для нее отрыли так, чтобы она оказывала поддержку той или иной пушке. Хорошенько пристреляли огневые рубежи.

Ну так вот: пропустили мы танки на второй огневой рубеж, а потом ка-ак дали! – лейтенант резко махнул рукой. – Противник тут же ретировался, оставив на поле боя четыре горящих и шесть подбитых танков. Потом эсесовцы еще восемь раз водили свои танки в атаку. Но мы им дали «прикурить»!. Распутица сейчас нам на пользу: как только сползет танк с шоссе на поле, сразу же вязнет в раскисшей земле. А мои бойцы тут как тут: выстрел – танк горит.

Давайте выйдем, посмотрим, сколько их там подбили артиллеристы. Ребята смекнули, что к чему и говорят: «Товарищ командир, без дела стоит немецкая техника с огневыми средствами. Нельзя ли ее приспособить для нашей обороны?».

На огневых рубежах виднелось более десяти подбитых и сгоревших машин.

– Ну так вот. Пошли мы с командиром второго орудия в разведку. По национальности он якут, чудный, храбрый, смекалистый парень, -хвалил лейтенант сержанта. – Обнаружили четыре танка, у которых вращались башни и огневые средства были в полном порядке. Снарядов и патронов много. Вон видите, слева подбитый второй танк, затем шестой – это, можно сказать, наши огневые точки. А справа от шоссе, взгляните, восьмой танк также освоен нами. Пойдут гитлеровцы в атаку, завяжется бой, а тут им в спину бах,бах, та-та-та-та! Паника – мол, свои по своим лупят. Ну, а теперь они разгадали наш секрет. Вчера вечером в упор расстреляли во-он тот, справа, третий танк. Жаль, погибли два хороших товарища. Теперь будем действовать осторожней: бах-бах – и притихли, чтобы не засекли.

Не успели они осмотреть поле битвы, как в небо взвилась красная ракета.

– Танки идут! – с досадой сказал лейтенант. – В девятую атаку лезут, гады.

– Приготовиться к отражению! – подал он команду.

Из-за пригорка показались тупорылые фашистские машины. Соблюдая боевое построение на позиции, катилась бронированная лавина. «Сходу думают вклиниться в оборону», – подумал лейтенант и хотел дать какое-то распоряжение. Но в этот момент над головами понеслись пикирующие бомбардировщики с черными крестами.

– В укрытие! – последовала команда.

И тут земля вздыбилась и задымилась. Несколько раз заходили на бомбежку стервятники. А когда фашистские самолеты удалились, с наблюдательного пункта донеслось:

– Танки остановились!

– Что-то затевают фашисты, – глядя в бинокль, произнес лейтенант. – Вперед выпустили только одну машину, – забеспокоился он.

Подойдя к нашей обороне, танк остановился. Открылся люк и над ним поднялось что-то вроде большого ведра.

– Репродуктор, – разгадал майор Степанцов.

– Русские воины! – разнеслось по округе. – Ваше сопротивление бессмысленно, ваши войска окружены, сдавайтесь! Мы обещаем вам…

– Второе орудие, по «Геббельсу» огонь! – не стерпел лейтенант. И сразу же на пропагандистском танке заплясали огненные сполохи. Волчком завертелась фашистская машина и замерла. Вражеские танки кинулись в атаку.

– Фашисты озверели, – подумал лейтенант, – теперь они будут пытаться любой ценой сломить нашу оборону.

Выйдя на исходный рубеж, танки открыли шквальный огонь. Стреляя с ходу, они обрушили на позиции батареи всю свою огневую мощь. Так грохотало окрест, все было в дыму, что, казалось, перестало светить солнце.

Майор беспокойно переминался с ноги на ногу, поглядывая то на приближающиеся танки, то на лейтенанта, в нетерпении ждал команды «огонь». Однако лейтенант не торопился, спокойно заряжал ракетницу.

– Что ж вы тянете? – не стерпел Степанцов.

– Выдержка, товарищ майор, выдержка!

– Какая в черту выдержка, когда танки обходят нас! – возмутился Степанцов.

На светлом, мечтательном лице лейтенанта вспыхнула и затаилась легкая улыбка. Когда танки подошли совсем близко, он оправил на своих могучих плечах командирское снаряжение и дал сигнал. В небо взвилась красная ракета.

– По фашистской сволочи, прямой наводкой, огонь!

С первых выстрелов две гитлеровские машины загорелись.

– Вот это ловко! – повеселел Степанцов.

Выстрелы, взрывы, рев моторов и лязг, – все слилось в сплошной гул. «Не дайте уйти танкам, рубите гусеницы!», «Отсекайте от них пехоту!» – слышался голос командира. Один за другим замирали и загорались подбитые танки. «Молодцы ребята!» – радовался лейтенант.

Вдруг, как ножом по сердцу, полоснул пронзительный крик:

– «Фердинанды» справа!

В пылу боя артиллеристы не заметили как три «фердинанда» и бронетранспортеры с десантом автоматчиков и огнеметчиков неожиданно появились на Одесской улице. Стало быть, станция Основа, находящееся в двух километрах от позиции артиллеристов, оказалось в руках захватчиков и туда на железнодорожных платформах гитлеровцы перебросили свою технику.

Над правым флангом повисла смертельная опасность. Полыхнуло пламя и высоко взметнулась земля у второго орудия. Оно замерло. На миг лейтенант растерялся. Лихорадочно искал решение. Не ждал он с Одесской врага. Но вскоре, овладев собой, он приказал боевым расчетам первого и третьего орудий сосредоточить огонь по «фердинандам».

Майор Степанцов бросился ко второму орудию. Убит подносчик снарядов, заряжающему оторвало руку. Командир и наводчик силились повернуть заклиненный осколком маховик орудия.

Заметив, что пушка бездействует, фашисты пошли на нее, намереваясь раздавить гусеницами. Кто-то из бойцов метнулся им навстречу. Грохнул взрыв, и самоходка, взревев, осела на бок. Но вот заработало и второе орудие. Майор Степанцов занял место заряжающего, и другой «фердинанд» был прошит бронебойным снарядом. Третья самоходная пушка дала задний ход, и прижалась к каменной постройке. Теперь она была неуязвима и вела беспрерывный огонь по позициям.

Воспользовавшись появлением «фердинандов», несколько фашистских танков со Змиевского шоссе ворвались на заградительную полосу обороны. Еще минута, и они сомнут артиллеристов первого орудия.

– Гранаты к бою! – крикнул лейтенант и упал раненый.

Описав дугу, рванулись противотанковые гранаты. Один танк припал к земле. Ко второму кинулся гранатометчик и… был раздавлен гусеницами. Со связкой гранат поднялся еще один смельчак. Раздался взрыв, злобно лязгнули разорванные гусеницы, кружилась полыхающая огнем громада. Бойцы метнулись к товарищу. Но он был мертв.

– Товарищ майор, на исходе снаряды, сказал якут Гриша, пока не поздно, заткну пасть «фердинанду». Я быстро…

Не дожидаясь ответа, сержант юркнул в зигзагообразную траншею. За ним побежал еще кто-то.

Секунды казались долгими. Степанцов волновался за молодого якута, боевого и толкового командира орудия. Но вот глухие взрывы: один, второй, третий. За ними автоматные очереди. Ошеломленные неожиданностью галета, гитлеровцы выскакивали из горящего «фердинанда» и бронетранспортера – тут же находили себе могилу от свинцового дождя храбреца.

А на Змиевском шоссе фашисты были огорошены меткими выстрелами в спину орудий своих же танков и в панике покинули поле боя.

Гитлеровское командование недоумевало: что за люди обороняют этот рубеж? Как они выдерживают такой натиск?

Все было ясно. Советские артиллеристы держались ради спасения тысяч солдат и офицеров, прорывающихся из окружения. Они выполняли поставленную перед ними задачу.

Медленно кружась, на обагренную солдатской кровью землю опускалась траурная мантия мартовской ночи. В небе плескались мириады ракет, метались трассирующие пули, а шастающие лучи прожекторов ловили и пожирали их. Над городом стояло тревожное зарево. Ближе и ближе подкатывалась канонада. Враг сжимал свои железные клещи. Оставалось ему только смять оборонительный рубеж на переезде Балашовского вокзала. И если это случится – гитлеровцы раздавят артиллерийскую батарею с тыла.

Израненные герои прощались с майором Степанцовым, возвращающимся на КП штаба армии…

– Вот и все, что я знал о героях-артиллеристах. Дальнейшая их судьба мне неизвестна, – заключил Степанцов.

…Проходят дни. Ответа все нет и нет. Беспокойство охватило меня: почему так долго не отвечают из Якутии? Неужели там о Григории Окорокове ничего неизвестно?

Из Харькова не уезжаю. По нескольку раз в день бегаю на почту – уж очень хочется получить утешительный ответ. И вот, наконец письмо от Якутского горвоенкомата полковника Старикова. С волнением вскрываю конверт, торопливо пробегаю строки: «По проверенным учетным данным призванных значится Окороков Григорий Михайлович 1923 года рождения. Призван в Советскую Армию 9 сентября 1942 года.

Среди погибших в годы Великой Отечественной войны и пропавших без вести не значится.

По сведениям Якутского сельскохозяйственного техникума его откомандировали с3-го курса (1сентября 1942 года) в Мегино-Кангаласский район».

В заключение горвоенком обещал сделать все, чтобы найти родных Григория.

А в это время начальник паспортного отдела Якутского городского отдела милиции майор Т.И. Лазарев дни и ночи трудится над розыском родных Окорокова. Отыскал однофамильцев воина. Окороковых набралось несколько сот, и почти с каждым из них Тимофей Иннокентьевич установил связь.

И вот вскоре от Лазарева пришло письмо. В нем говорилось, что в поселке Сатагай Амгинского района в колхозе имени Кирова живут и трудятся отец воина, погибшего при защите Харькова 82-летний Михаил Семенович Окороков, брат Иннокентий – главный электромеханик колхоза, сестра Мария – работница райбыткомбината.

Тут же прилетела и телеграмма от отца и брата сержанта Окорокова: «Получили известие, что наш родной сын и брат Окороков Григорий Михайлович погиб героем под Харьковом в годы Отечественной войны. Наши розыски оставались напрасными. Тронуты Вашим вниманием. От души благодарны Вам. Подробно сообщаем о Григории авиапочтой…».

Вскоре я получил и письмо от них. Окороковы писали: «…Родился Гриша в поселке Сатагай Амгинского района. Мать умерла в 1936 году, оставив шестерых детей. Гриша был самым старшим и ему рано пришлось начать трудовую жизнь – надо было помогать отцу содержать большую семью. С малых лет он начал ходить на охоту, стал смелым и находчивым охотником. Хорошо работал он и в колхозе. В школе был пионервожатым, активно участвовал в общественной жизни.

После окончания Алтанской семилетней школы в 1939 году Гриша поступил в Якутский сельскохозяйственный техникум, избрав профессию ветеринарного фельдшера. Он любил спорт: бегал, стрелял, ходил на лыжах.

Гриша отличался душевностью и скромностью, всегда готов был прийти на помощь людям. За это его уважали друзья, товарищи, преподаватели. В техникуме его считали лучшим студентом.

Осенью 1942 года Гриша досрочно окончил техникум и был направлен на работу помощником ветврача в Мегино-Кангаласский район, но он попросился на фронт. Последнее письмо от Гриши мы получили зимой 1943 года, в котором он сообщал, что служит в артиллерии и громит ненавистного врага. С тех пор о нем мы ничего не знали. В 1953 году получили извещение «Григорий пропал без вести в 1943 году». И жили мы в тоске и горе, в неведении о судьбе родного нам человека.

В 1946 году сгорел наш дом, сгорели и все документы, письма, фотокарточки Григория. В начале 1943 года мы получили письмо от замполита части капитана Тонина. Он писал, что Григорий служит отлично, храбро сражается с гитлеровцами. Это письмо тоже сгорело…».

Из Якутии приходят письма – многих волнует судьба сержанта Окорокова. Знавшие его лично, делятся своими воспоминаниями. Вот что говорится в одном из писем.

«По всем данным, – писал Гавриил Гавриилович Окороков, – Григорий мой двоюродный брат. Я хорошо помню его. Одну зиму мы даже жили вместе.

Он был из тех, кто в довоенное время первым из нашего наслега открыл двери учебного заведения города.

Гриша был ярким юношей, его и сейчас помнят в родном наслеге.

Якуты были на всех фронтах Отечественной войны – под Москвой, Сталинградом, Ленинградом, Харьковом, на Курской дуге. И мы гордимся этим!».

Да, якутяне воевали на многих фронтах и сражались мужественно, стойко. Только в боях за Харьков в феврале-марте 1943 года участвовало около двух тысяч посланцев Якутии.

На фронтах Отечественной войны сражался каждый десятый житель Якутии, шестнадцать из них удостоены звания Героя Советского Союза. Якут Клавдий Карпович Краснояров повторил подвиг Александра Матросова. Его земляк Федор Кузьмич Попов одним из первых форсировал Днепр и в рукопашной схватке уничтожил 23 гитлеровца. Якут Николай Николаевич Чусовской штурмовал Берлин, якут – снайпер Федор Матвеевич Охлопков уничтожил около 500 вражеских солдат и офицеров.

В ликвидации крупной фашистской группировки в междуречье Дона и Волги и пленении армии фельдмаршала Паулюса принимали участие десять тысяч якутов. В битве за Сталинград сражался и Григорий Окороков. Об этом я узнал недавно от бывшего замполита части майора М.П. Тонина, разыскать которого помогли работники архива Министерства Вооруженных Сил СССР.

Михаил Петрович Тонин, ныне директор Московской фабрики «Картонтара», узнав от меня о судьбе Григория Окорокова тут же послал письмо вЯкутию родным, друзьям и товарищам героя.

«С сержантом Григорием Окороковым, – писал он, – я расстался под Сталинградом в канун 1943 года. Тогда я и отправил его отцу письмо, в котором рассказывал о славных боевых делах сына. После я часто вспоминал Григория. Он оставил о себе хорошую память не только как храбрый воин, но и как замечательный человек, юноша с пылким и добрым сердцем. Все время мне казалось, что он жив. И когда я узнал о его героической смерти, болью сжалось мое сердце. Опечаленный и взволнованный слушал я рассказ и перед моим мысленным взором вставал образ прекрасного юноши из далекой Якутии, преданного борца за свободу и независимость нашей любимой Отчизны.

…Фашисты рвались за Волгу, намереваясь перерезать жизненно важную артерию страны. Они вплотную подступили к Сталинграду, подвергая его смертельной опасности. В то время я и встретился с Григорием – при формировании под Москвой 506-го отдельного танкового батальона из лучших бойцов и командиров. Вскоре нас отправили в составе резерва Главного командования в Сталинград на помощь оборонявшимся воинам 62-й армии генерала В.М. Чуйкова.

Тяжело пришлось нашему батальону. Держались мы на самой окраине города. Гитлеровцы обрушивали на нас шквалы артиллерийского и минометного огня, с воздуха забрасывали бомбами, яростными атаками стремились сбросить в воду.

Григорий был не только метким артиллерийским стрелком, но и отважным, ловким разведчиком. Не раз он ходил в разведку и возвращался с ценными данными. Однажды он притащил «языка» – насмерть перепуганного фрица.

Хороший агитатор, доброжелательный и чуткий Григорий был избран секретарем комсомольской организации батальона.

23 ноября к нам пришла радостная весть – войска Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов замкнули кольцо окружения 330-тысячной группировки в междуречье Дона и Волги.

Вскоре после этого командованию батальона было приказано срочно отправиться под Москву для нового формирования, а уцелевшие боеспособные подразделения передать другим частям. Вот тогда мы и распрощались с Григорием. Я тут же написал о нем, о его ратном подвиге.

Прошло 27 лет с той поры, как мы расстались с Гришей. Многое изменилось в нашей жизни. На 27 лет мы постарели, стали седыми, а Гриша остался в моем сердце таким, каким был – юным, черноглазым, смелым, мужественным».

Сердечные письма написали родным и близким Окорокова знавшие Григория Окорокова харьковчане, Василий Николаевич Степанцов и Михаил Дмитриевич Степанков.

Теплые слова о ратном подвиге сержанта Окорокова высказал начальник Харьковского гарнизона:

– Солдаты, сержанты, старшины, офицеры Харьковского гарнизона, – сказал он, – восхищены мужеством и отвагой артиллериста – якута Григория Окорокова и склоняют свои боевые знамена перед его светлой памятью. Воины Харьковского гарнизона и я лично передаем якутскому народу и родным Григория Окорокова сердечную благодарность, боевой пламенный привет и наилучшие пожелания.

Советский народ не забывает тех, кто ценой своей жизни отстоял бессмертные идеи Ленина, свободу и честь, независимость Родины. Он высоко ценит и свято чтит светлую память любого из павших героев – солдата или генерала, матроса или адмирала, заслуживших одинаковое право на бессмертие.

Отдана благодарная дань и герою-якуту Григорию Окорокову. На основе найденных в блиндаже документов, предметов снаряжения, личных вещей и собранных материалов о его жизни и подвиге с помощью Центрального Музея Вооруженных Сил СССР, его художников А.Л. Кузнецова и В.Т. Денисова создана большая экспозиция, которая экспонировалась в Центральном Музее Вооруженных Сил СССР, в издательстве «Колос», в столичной школе № 158, завоевавшей первое место в военно-спортивной игре «Зарница».

Почтить память Григория Окорокова пришли представители Якутской АССР, председатель Президиума Верховного Совета А.Я. Овчинникова, Председатель Совета Министров И.И. Петров, секретарь обкома КПСС А.В. Власов, постоянный представитель в Москве Т.Д. Сивцев, работники министерств сельского хозяйства РСФСР и СССР, председатель комиссии советского Комитета ветеранов войны и командиров генерал-майор в отставке Г.Н. Корчиков, заместитель председателя Центрального комитета ДОСААФ генерал-лейтенант Н.С. Демин, секретарь ЦК ВЛКСМ А.Ю. Чесневичус, пионеры и комсомольцы, ветераны войны и военнослужащие.

Дважды Герой Советского Союза маршал Иван Степанович Конев после посещения экспозиции написал: «Якутский народ может гордиться своим славным сыном, героем-артиллеристом, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны с гитлеровскими захватчиками. Слава сержанту Григории Окорокову!».

Представитель Харьковского горкома КП Украины и горисполкома В.К. Дорожкин специально приехал в Москву и попросил приобщить к экспозиции, посвященной сержанту Окорокову, урну с позолоченной звездой, в которой находится земля, взятая с могилы героя, текст решения Харьковского горисполкома об увековечении памяти Григория Окорокова и письма в адрес правительственных, партийных и комсомольских органов Якутии, в адрес родных и близких героя.

Председатель колхоза имени Кирова и секретарь парткома сообщили из Якутии, что на родине Григория Окорокова в Сатагае воздвигнут обелиск.

Итак, тайна военного блиндажа приоткрыта. Установлено имя еще одного воина, погибшего в ожесточенных боях за Харьков.

Журнал «Сельская новь», 1969 год