Мы рады представить вам рукописи из фонда Республиканского Дома народного творчества (Ф.Р-607), датированные 1940–1960 годами. Каждый документ является бесценным культурным достоянием народа саха.

Республиканский Дом народного творчества был создан постановлением Совета министров Якутской АССР от 1 марта 1937 года. В разные годы специалисты Дома народного творчества занимались сбором и систематизацией материалов фольклора, включая тексты олонхо. Записанные с уст самих олонхосутов тексты представляют собой уникальный источник знаний об обычаях, обрядах, мифологии и истории народов Сибири.

Чтобы прочитать рукопись, перейдите по ссылке, привязанной к названию фотографии.

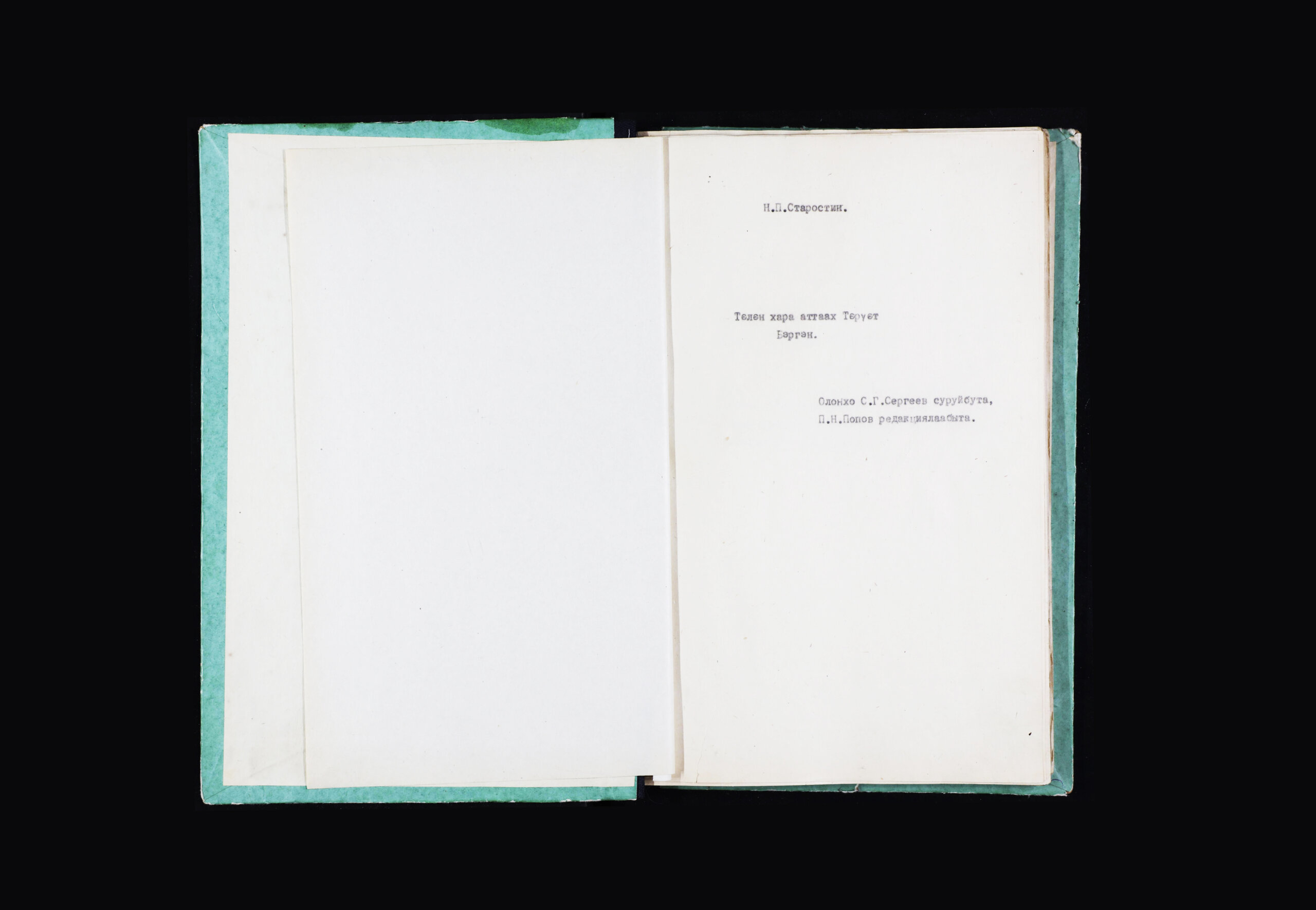

«Төлөн хара аттаах Төрүөт Бэргэн»

Старостин Николай Петрович, 1966 г.

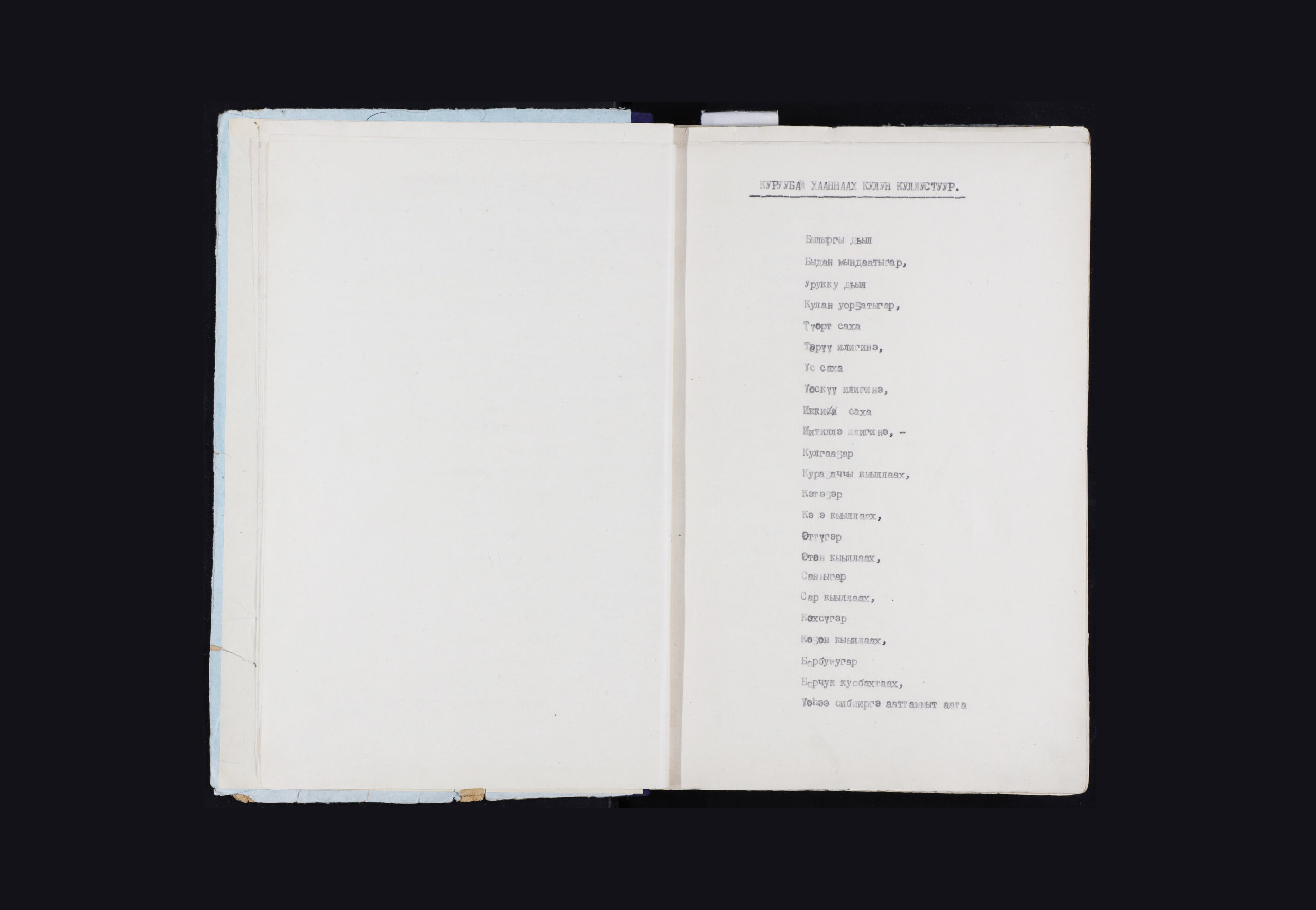

«Куруубай хааннаах Кулун куллустуур»

Теплоухов-Тимофеев Иннокентий Гурьевич, 1955 г.

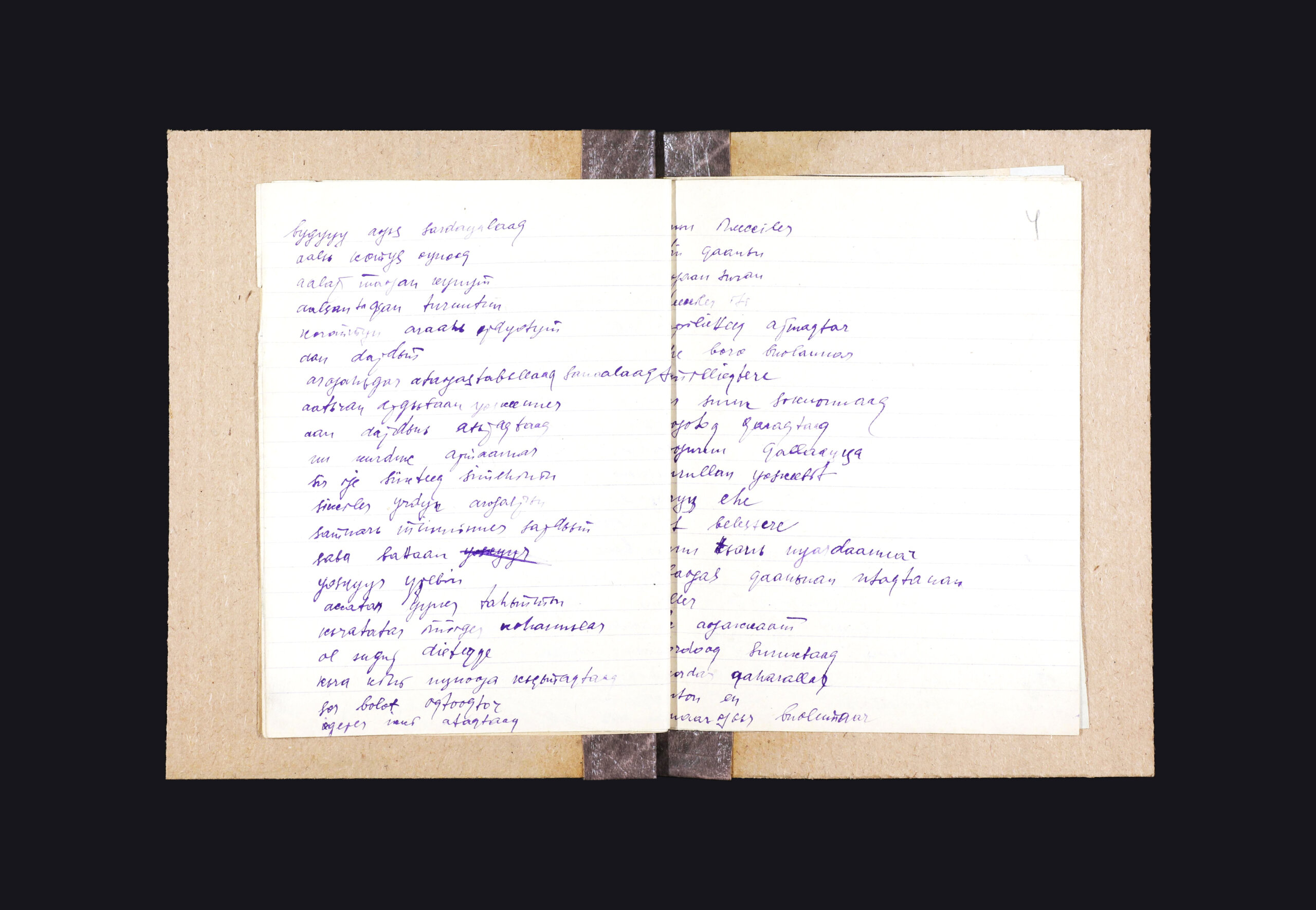

«Айдаан буурай бухатыыр»

К.Д. Софронов, 1940 г.

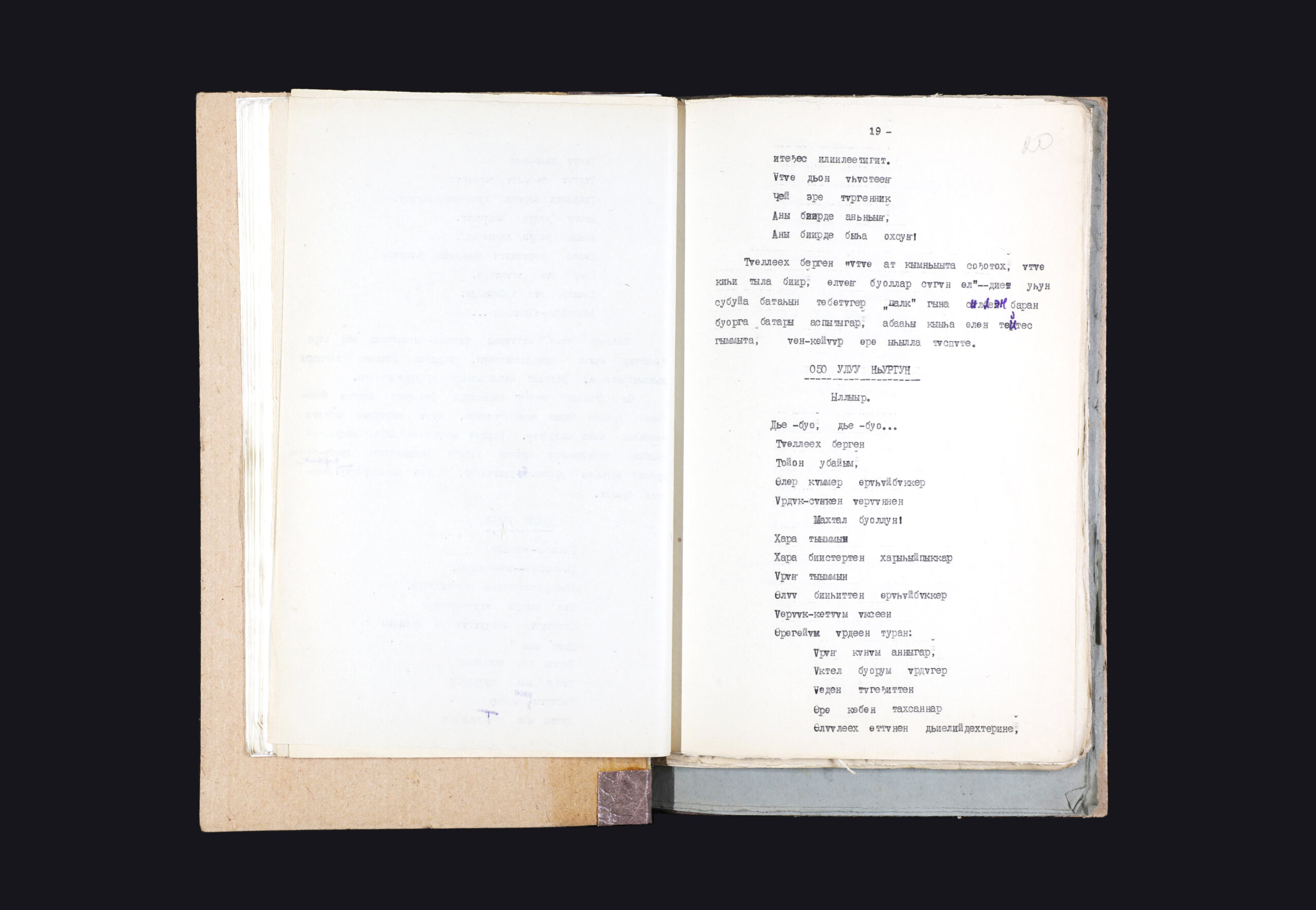

«Оҕо улуу Ньургун бухатыыр»

Степанов Николай Иванович, 1940 г.

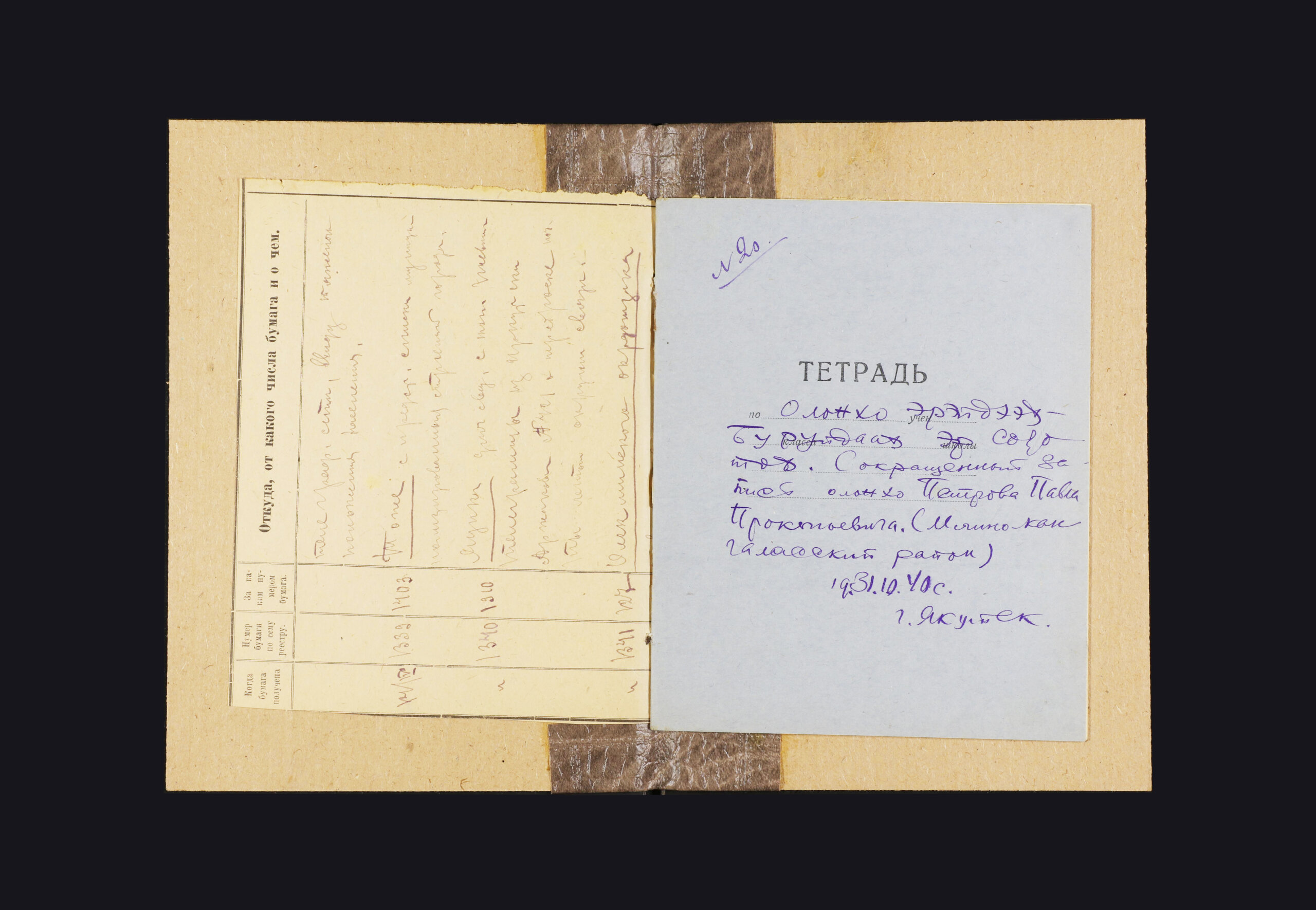

«Эрэйдэх-буруйдаах Эр Соҕотох»

Петров Павел Прокопьевич, 1940 г.